|

|

山づと

|

|

京都・宇治万福寺の月見茶会で、煎茶家・佃一茶庵が15gぐらいの小さな“栗かのこ”に「屏居素友(びょうきょそゆう)」という菓銘をつけて雅客に供していた。

“山居で見る月”を主題とした茶席でのことである。

栗は、柿・松茸などとともに秋の幸として味覚をたのしませるが、文人墨客には画題として好材料になる。

山家のみやげを「山苞(やまづと)」というのも雅な言い表し方である。

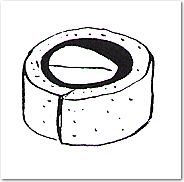

「山づと」は、薯蕷皮(じょうよがわ=山芋をすりおろして砂糖を加え米の粉と混ぜた生地)を薄くのばして蒸しあげ、栗をつつみ込んだ小豆のこしあんを筒状の芯に、ひと巻して仕上げる。この棹菓子を小口切にしたものである。薯蕷皮をこなし製(白小豆のこしあんに小麦粉を練り込み蒸した生地)に変えて作ることもある。

また、小豆あんのこなし生地に栗の一粒を包み込んで、栗の形に仕上げたものも「山づと」である。このほか、黄身時雨(白あんに卵黄を混ぜて煮た生地)の上に栗の一粒を乗せたものも、やはり「山づと」という。

高尚を好み清風を友として山居する茶人は、贅をつくした文房書斎を“屏居(風を防ぐだけのたたずまい)”と呼び、秋の味覚の王・栗の実も“素友”としゃれる。

|

|

|

|

|

|

|

柳絮=二条駿河屋

|

|

「みわたせば、柳桜をこきまぜて都ぞ春の錦なりけり」と詠まれるように、京洛には桜とともに柳が、生活感情や芸術に深く織り込まれてきたことがわかる。

しかし、唐詩などによく出る「柳絮飛ぶ」というような晩春の情景は、京洛というより日本の柳には見かけない。

数年前、植物園前に店舗を移された“長生堂”では、その「柳絮隋風(りゅうじょずいふう)」の文字を額に掲げ信条とされる。

柳は一見、微風にも揺れ風情は女性的だが、三十三間堂の棟木になるほどの芯に強さを秘めている。「柳絮」は、その柳の花のことだが、吹く風に従って、黄緑色の小さな蒲公英のような花が、川面を埋めつくすという。

中国では楊州や北京郊外が特に美しい、らしい。

「満天満地、これ柳絮をもって、春根の余韻」。

この余韻を茶道家の堀之内家では、好み菓子にうつす。

こなし生地を淡い緑に染め5mmくらいの厚さに延ばして、黄色の落雁をのせ、さらに胡桃を巻き込んで仕上げた茶菓子である。堀之内家は、林浄因に連なる縁で、4月20日の建仁寺・四つ頭茶会の副席でこの「柳絮」を毎年つかう。

その「柳絮」は、堀之内家御用の“二条駿河屋”でつくり納める。

柳絮は春の日を浴びて、風がなくとも中空を舞うことを愉しむ。もし風があればすなわち風を受けて飛ぶことをもっと楽しむ(日本大歳時記)

|

|

|

写真は、京菓子協同組合青年部結成20週年誌より掲載。

|

当ページに掲載されている情報・画像を、無断で転用・複製する事を禁じます。

|